摘要:四十年前,“埃尔迈拉案件”开启了现代恢复性正义的发展之路。四十年后,恢复性正义的理论深度和广度不断扩展,同时其实践运用成效显著,而由此获得的宝贵经验也使得修复性正义的理论和实践不断完善。时至今日,和平与冲突的化解无疑成为全人类共同的美好愿景,修复性正义作为有效调解冲突的方式应该得到学界更多的认识。

关键词:恢复性正义,调解,和解

一、恢复性正义及其定义

恢复性正义(Restorative Justice),又称修复性正义、恢复性司法,是二十世纪七十年代逐渐发展起来的应对冲突的方式。不同于以司法原则和逻辑为基础、依靠国家机器执行的惩罚性正义(Retributive Justice),恢复性正义立足于个体与群体之间的关系,以受害者和施害者的需求为核心,充分了解冲突给当事双方以及社群(Community)和社会(Society)所带来的影响,当事双方通过调解(Mediation)达成补偿性的和解(Reconciliation),从而达成化解冲突的目的,进而修复当事双方与社群和社会之间的关系网络,最终回复到个人、社群和社会三维的和平状态。

随着恢复性正义在司法等领域的重要性日益凸显,对恢复性正义理论的了解及其调解实践方式的掌握变得尤为重要。担任此次NARPI夏季和平建设培训“解决历史冲突的恢复性正义之道”课程指导的是李在永(Jae Young Lee)和片野淳彦(Atsuhiro Katano)。

首先,学员分为小组讨论正义的必要条件并在课堂上阐述,讨论的结果包括:自由、真相、充足的信息、责任、知识和教育、信任、社会经济支持、平等、基本权利的保障、公正有效的司法制度等。

为了阐明恢复性正义的相关发展状况,课堂上播放了“埃尔迈拉案件” 的纪录片,恢复性正义正是缘起于该案件。1974年,加拿大安大略省埃尔迈拉(Elmira, Ontario, Canada),一夜之间两名青年在酒精的作用下实施了20 余起破坏他人财物的犯罪行为,最终两名青年各被判处向受害者赔偿500美元、罚款200美元,同时判处18个月缓刑。然而,时任缓刑犯监督官马克·扬奇(Mark Yantzi)和门诺教中央委员会(Mennonite Central Committee)志愿者戴夫·沃斯(Dave Worth)决定让两名青年再往前迈一步。在获得法院准许后,两名涉案青年被带到所有受害者面前进行对话。两名青年诉说了自己的故事,为自己的行为表示忏悔,同时也聆听了他们给受害者造成的伤害。

最终,两名青年与绝大多数受害者达成了和解。扬奇和沃斯对案件的处置方式引起了媒体的关注,成为加拿大司法史上第一个采用恢复性正义处置的案件,“埃尔迈拉案件”由此被视为恢复性正义的肇始,深刻影响了正义与司法的发展。同时他们对案件的妥善处置还影响了两位青年。罗斯·凯利(Russ Kelly),当年的两位少年犯之一,在此之后再未犯过损害他人财物的罪行,而凯利也在康奈斯托加学院(Conestoga College)完成了法律与安全的学习,之后向学生宣讲积极选择的相关内容并积极参与恢复性正义的推广,因此凯利凭借其为恢复性正义所付出的努力而被提名“罗恩·韦伯奖”(Ron Wiebe award)[1],并于2006年出版了《从坏小子到学者》[2]。

受“埃尔迈拉案件”影响,霍华德· J ·泽尔(Howard J. Zehr)于1978年开始参与“被害人—加害人刑事和解项目”(VORP)。 1990年出版《视角之变:一种犯罪与司法的新焦点》[3],首次全面阐述恢复性正义的相关理论。

泽尔指出,传统的惩罚性正义 (Retributive Justice/Criminal Justice)的司法程序中,“加害人几乎是一个旁观者”[4],施害者的需求被忽略了,而对施害者的忽视往往难以实现其描述的施加责任和防止再犯的目标,其原因则在于我们对视角的选择。从右图历史冲突应对圈的模型中可以看出,在解决历史冲突的过程中,双方的需求是否得到满足是关键性因素。只有双方的需求均得到满足,冲突才有可能得到妥善解决。因此,“司法应当关注修复,关注错误的改正”。在此,泽尔为“恢复性司法”作出定义——“犯罪是对人和关系的侵犯。它形成了恢复应然状态的责任。司法在被害人、加害人以及社区的参与下寻求解决办法以推动修复、和解以及信心的重塑。”[5]鉴于其开创性的实践和理论总结,泽尔被视为现代恢复性正义的先驱。

(Retributive Justice/Criminal Justice)的司法程序中,“加害人几乎是一个旁观者”[4],施害者的需求被忽略了,而对施害者的忽视往往难以实现其描述的施加责任和防止再犯的目标,其原因则在于我们对视角的选择。从右图历史冲突应对圈的模型中可以看出,在解决历史冲突的过程中,双方的需求是否得到满足是关键性因素。只有双方的需求均得到满足,冲突才有可能得到妥善解决。因此,“司法应当关注修复,关注错误的改正”。在此,泽尔为“恢复性司法”作出定义——“犯罪是对人和关系的侵犯。它形成了恢复应然状态的责任。司法在被害人、加害人以及社区的参与下寻求解决办法以推动修复、和解以及信心的重塑。”[5]鉴于其开创性的实践和理论总结,泽尔被视为现代恢复性正义的先驱。

二、修复性正义与惩罚性正义

为了进一步加深对恢复性正义的理解,课堂播放了“东京审判”的相关视频,以极具特点的惩罚性正义与倡导恢复性正义的南非“真相与和解委员会”(TRC)进行对比,讨论的结果如下表所示:

远东国际军事法庭与TRC对比参照表

|

|

东京审判

|

TRC

|

|

施害者

|

几乎不发言

|

充分发言

|

|

受害者

|

缺席

|

出席

|

|

社群

|

非必需

|

必需

|

|

时间

|

决定性审判耗时短

|

持续的和解耗时长

|

|

对人的关注

|

施害方为战犯

|

双方均为受害者

|

|

对时间的关注

|

过去

|

未来

|

|

焦点

|

法律

|

对话

|

|

准备工作

|

卷宗

|

人员

|

|

过程

|

固定的诉讼程序

|

灵活性

|

|

情感

|

几乎不表达

|

允许/鼓励表达

|

|

诉说

|

没有机会

|

提供机会

|

|

交流

|

间接

|

直接(可供选择)

|

|

驱动力

|

利益

|

需求

|

|

责任

|

强制

|

自愿

|

|

结局

|

可预期

|

开放性

|

|

结果

|

暴力惩罚

|

建设性恢复

|

|

负面评价

|

“胜利者的正义”

|

“真相高于正义”

|

同时,课程还以卢旺达大屠杀的后续调解为例,探讨了过渡性正义(Transitional Justice)中所体现的恢复性正义,指出真相、自省与宽恕的重要性。2000年以后,随着大量大屠杀罪犯逐步获释,和解计划(Victim Offender Reconciliation Program,VORP)、调解计划(Victim Offender Mediation Program,VOMP)以及和解工作坊计划(Reconciliation Workshop Project)等以恢复性正义为原则的调解性计划启动,成效显著。过渡性正义将集体目标放置于更加广泛的社会层面,其包括混合型法庭(hybrid courts and tribunals)的调查审判、援助受害者在内的修补性措施(reparatory remedy)兼具向后看和向前看的导向16,由于恢复性正义原则的参与,和解的个体目标群体不断扩大,形成推动社会改革的重要力量17。

三、修复性正义的调解实践

调解会场布置示例1

|

调解员A

|

|

调解员B

|

|

施害者

|

|

受害者

|

|

施害者亲属

|

受害者亲属

|

|

见证人

|

见证人

|

|

工作人员(负责记录

|

、传递文件等)

|

牧师

|

|

|

|

|

|

|

调解是实调解会场布置示例1 践恢复性正义的重要环节,也较为多样。调解会场的布置较为灵活,

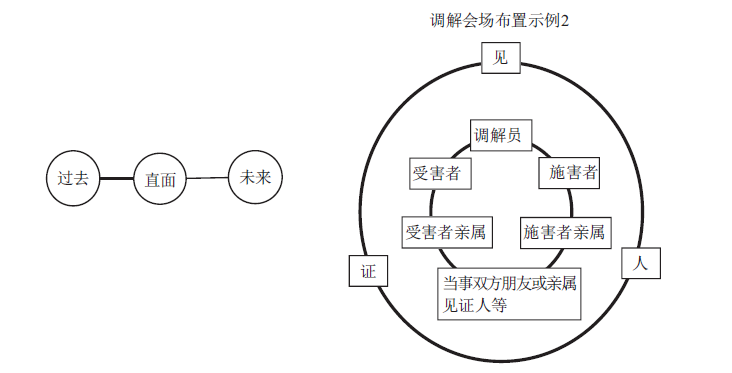

常用的布置如“示例1”所示。两位调解员并排落座,方便交流沟通;当事双方及其亲属相对,中间留出适当距离;同时还有调解见证人和一位工作人员参与;此外考虑到当事双方的宗教信仰,有时也会有牧师出席。如果见证人人数增加,则可以布置为一个“调解圈”,或如“示例2”所示的双层调解圈,

Ruti G. Teitel, Transitional Justice, Oxford University Press, 2000, p. 218.

关于过渡性正义的相关研究参见:Neil J. Kritz, Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former

Regimes, US Institute of Peace Press, 1995. Jon Elster, Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective,

Cambridge University Press, 2004. Naomi Roht-Arriaza, Javier Mariezcurrena (ed.), Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice, Cambridge University Press, 2006. Alexander Laban Hinton (ed.), Transitional Justice: Global Mechanisms and Local Realities after Genocide and Mass Violence, Rutgers University Press, 2010.

调解圈可根据具体的调解事宜命名为“校园调解圈”、“社区调解圈”、 “判决调解圈”等。在调解会议中,包括见证人在内的参与调解会议的人员均有平等的发言权利,因此能够尽可能确保信息的对称性。

由于调解需要受害与施害双方的共同参与,因此调解会议必然给双方造成巨大的冲击,特邀课程讲解人王学富将其概括为“直面”。直面不仅需要直面对方,更需要直面自己。只有直面对方,才能正视冲突给对方造成的影响。只有直面自己,才能正视自己内心的真实与苦难。直面让双方坦承相待,如此才能营造出和解的可能。如下图所示,直面连接着过去与未来,只有直面过去,正视他人与自我,才能抛却包袱,面朝未来前进。

值得注意的是,恢复性正义并没有站在法律的对立面,恰恰相反,恢复性正义尊重法律的权威、并支持法律的公正裁决,对犯罪分子的程序性处罚和刑事处罚仍由司法机关依法决定[6]。在此基础上,恢复性正义以一种积极的态度、面向未来的视野和前进的姿态处理冲突,努力在确保公正的基础上治愈冲突给受害者、施害者、群体以及社会所带来的伤害,积极推动个人与个人、个人与群体、个人与社会以及群体与社会之间纽带的重建。

四、余论

诚然,恢复性正义存在课堂上所讨论的对调解技巧的高要求、城市化导致社群地位的下降、调解标准的模糊性、效率相较惩罚性正义更为低下等不足。格里·约翰斯通在其著作《恢复性司法:理念、价值与争议》中表达了对恢复性司法的担忧,但是约翰斯通也坦言,如果我们能够协调适用治疗性和恢复性两种方式,那么把犯罪人重新融入守法社区的目标将会更容易实现。[7][8]与约翰斯通一样,贝兹莫尔和奥布赖恩也认为将犯罪人康复纳入恢复性司法能够防止对传统处遇模式的滥用[9]。无论如何,恢复性正义提供了一种解决冲突的选择和可能,并将其导向一个面向受害者、施害者、群体和社会等层面的弥补措施,从而停止伤害的继续发展。

令人欣喜的是,恢复性正义并未止步于1974年的“埃尔迈拉事件”,1989 年新西兰颁布“儿童、青年及其家庭法案”(Children, Young Persons, and Their Families Act 1989),引入“家庭成员会议”(Family Group Conference,简称FGC)作为家庭成员或社会工作者针对儿童或青少年罪犯看护和保护的调解措施[10];1995年南非真相与和解委员会(Truth and Reconciliation Commission,简称TRC)成立,2000年成立正义与和解学会(Institute for Justice and Reconciliation,简称IJR)接替TRC继续推动南非的和解与社会正义进程;2001年“阿博茨福德恢复性正义及倡导联合会”(Abbotsford Restorative Justice and Advocacy Association,简称ARJAA)在加拿大成立; 2002年联合国经济及社会理事会(ECOSOC)第37次全体会议确定关于“恢复性正义项目在刑事案件中运用的基本原则”(Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters)[11],2006年联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)发布《恢复性正义项目指南》[12],对恢复性正义相关概念、原则、运用范式等进行了总体阐述,进一步完善并提倡各个国家适时采用恢复性正义。

同时,随着全球化的不断发展,恢复性正义的影响逐渐扩展到亚洲地区。以韩国为例,恢复性正义的概念于二十一世纪初引入,同时调解员(Mediator)的相关培训启动。不久,名为“和解劝告制度”("Victim Offender Dialogue")的实验性项目在首尔地方警察厅(Seoul Metropolitan Police)和首尔家庭法院(Seoul Family Court)试行。2008年教师和学校开始采纳修复性训导(Restorative Discipline)方式。2010年首尔家庭法院正式于少年法庭采用“和解劝告制度”。2013-14年京畿教育局(Kyunggi Provincial Department of Education)采用修复性训导作为规范学生行为的主要方式。 2014年“韩国恢复性正义联盟”(Korea Association for Restorative Justice)成立。此外,诸如日本“和平号”(Peace Boat)、中国“台湾和平草根联盟”(Taiwan Grassroots Alliance for Peace)、印度“非暴力和平力量” (Nonviolent Peaceforce,简称NP)等区域性和国际性非政府组织也积极倡导恢复性正义。由此可见,恢复性正义在横向上(世界各国逐渐增多的恢复性正义调解的成功案例)和纵向上(理论构建、调解员培训、和平教育等)均有了巨大发展。

课程即将结束时,课程指导李在永向我们提出问题:为了更好的适应不同国家、不同情况的冲突,恢复性正义还需要哪些调整?恢复性正义会走向何方?我们能为之做些什么?对此,我得到了不同的答案,同时也听到了相同的期望,那就是相信恢复性正义会在未来冲突的化解上占据越来越重要的地位。诚然,我们怀抱不同的过去,却相拥共同的未来,和平以及冲突的化解无疑是全人类共同的理想,也是恢复性正义奋力寻求的最终目标。“埃尔迈拉案件”和我们已经相隔四十个春秋,然而随着恢复性正义理论和实践的不断深化和拓展,相信恢复性正义将会发挥越来越重要的作用,和平的美好愿景也最终会实现。